岩井 伸一郎教授らの研究成果が東北大学からプレスリリースされました。

![]() :2025.09.08

:2025.09.08

電子の連携、量子物質の巨大分極を誘発

-高速エレクトロニクスを拓く新材料としての応用に期待-

発表のポイント

- 量子物質の一種である電子強誘電体のルテチウム鉄酸化物(LuFe2O4)に室温でテラヘルツ光を照射すると、これまで見つかったバルク強誘電体として過去最大の電気分極変化を示すことを発見しました。

- この分極の巨大変化は、多数の電子の協力効果により超高速に生じることを明らかにしました。超高速強誘電体メモリなど新規な光エレクトロニクスデバイスの原理として応用が期待できます。

概要

強誘電体はメモリや光変調器などのエレクトロニクスに欠かせない材料です。昨今のデジタルトランスフォーメーション(DX)と呼ばれる情報の活用方法の変革は、電気素子のテラ(1兆)ヘルツ以上の超高速動作を至近の課題としています。ところが従来の強誘電体は、結晶内で重いイオンや分子を動かす必要があり、高速動作の妨げとなっていました。また、この機構にはエネルギー消費や結晶劣化を招くという問題もあります。

東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授と伊藤弘毅助教(現在:関西学院大学理学部物理・宇宙学科教授)、東京科学大学理学院化学系の沖本洋一准教授と腰原伸也教授(現在:同大学教育本部特命教授、筑波大学数理物質系客員教授))、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の池田直教授らの研究グループは、電子強誘電体と呼ばれる量子物質の一種にテラヘルツ波を照射することで、バルク強誘電体としては過去最大の極めて大きな分極の変化を示すことを発見しました。この優れた分極の操作性は、多数の電子が1 ピコ(1兆分の1)秒未満という短時間で協力的に変化することで生じます。こうした高効率、超高速な応答性は、新規な光エレクトロニクスデバイスの原理として応用が期待できます。

この成果は米国物理学会の科学誌Physical Review Letters に2025年9月4日にオンライン掲載されました。

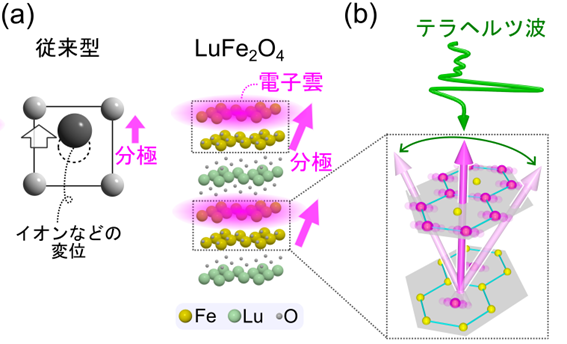

図1. 結晶構造と本研究の実験の模式図。(a)従来型の強誘電体では重いイオンなどの変位によって分極が生じる。一方、電子強誘電体LuFe2O4では軽い電子雲の変形によって分極が生じる。結晶構造は、鉄(Fe)原子からなる層と、Luからなる希土類層が交互に積層している。(b)Fe層で生じる強誘電分極と、テラヘルツ波(図中の緑矢印)による分極駆動。分極は電子(図中の紫球)のチームプレーによって生じているため刺激に敏感で、高速に制御できる。

論文情報

雑誌名:「Physical Review Letters」

論文タイトル:Terahertz Field Control of Electronic-Ferroelectric Anisotropy at Room Temperature in LuFe2O4

著者: Hirotake Itoh, Ryusei Minakami, Hongwu Yu, Ryohei Tsuruoka, Tatsuya Amano, Yohei Kawakami, Shin-ya Koshihara, Kosuke Fujiwara, Naoshi Ikeda, Yoichi Okimoto, and Shinichiro Iwai

DOI番号:10.1103/fryl-jjnj