トピックス

2020.3.5

飛ぶ強磁場装置が実験を変える

強磁場物性物理グループ

強磁場と聞いて皆さんはなにを思い浮かべますか?もしちくわが浮かぶことを思い浮かべたとすれば、あなたは先日のTVを見て、「チコちゃんに叱られた」方ですね。それはさておき、そもそも、強磁場というのは、磁場自体を研究する特殊な分野ではなくて、磁場を用いて物質を研究する分野なので、裾野まで考えると、生物や宇宙といった分野も含みます。磁場というのは、電荷の動くことによって生じる場です。その逆に、磁場を加えると電荷の動きや電子のスピンに影響を与えるので、物理では、磁性、超伝導、半導体といった分野を中心に、いろんな分野で使われています。また、MRIのように、磁場を使って生体の画像を撮ったりというような計測も重要な分野です。

磁場を作る方法としては、電気抵抗のない超伝導磁石を使う方法、常伝導の磁石を水で冷やしながら電流を流して直流磁場を得る方法、コンデンサ等に蓄えた電流を瞬間的に放電して短時間だが強い磁場を得るパルス磁場の3つがあります。一番最後のパルス磁場は、電源や冷却が直流に比べて、ずっと小型で済むのがメリットです。とはいえ、従来は、強磁場装置は大がかりなので、強磁場施設に来て実験を行うというのが基本でした。しかし、それだと出来ない実験があります。放射光、自由電子レーザー、中性子といった特別な施設を必要とする実験です。我々がこうした実験を可能にする方法として考え出したのが、移動型の強磁場発生装置です。

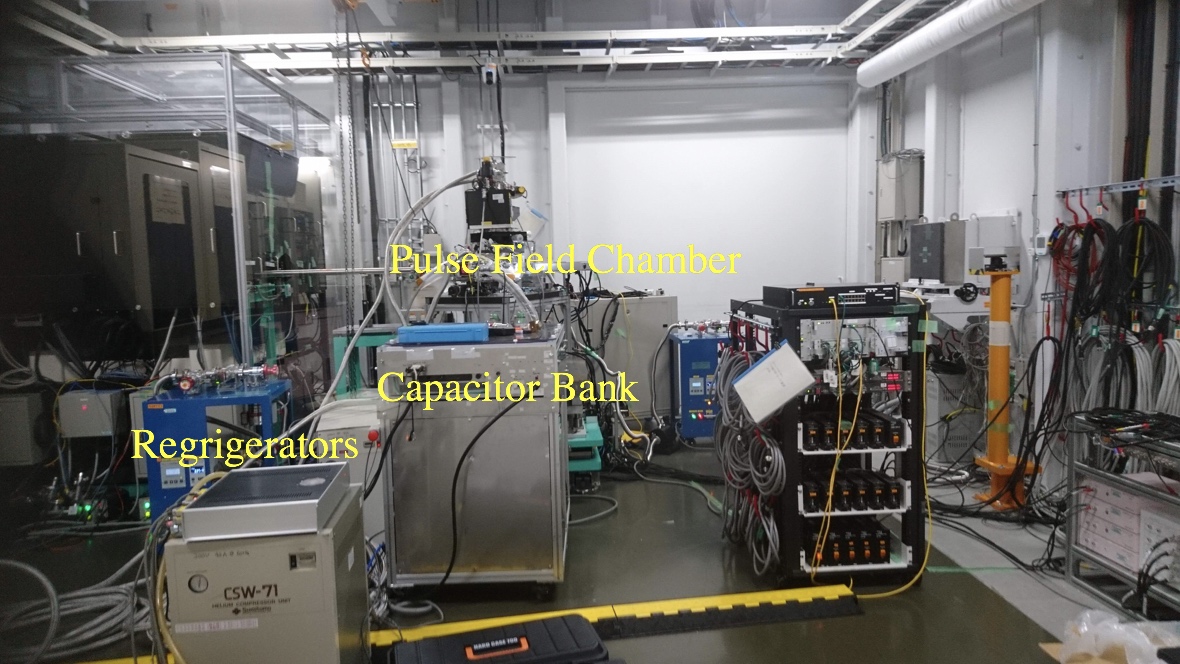

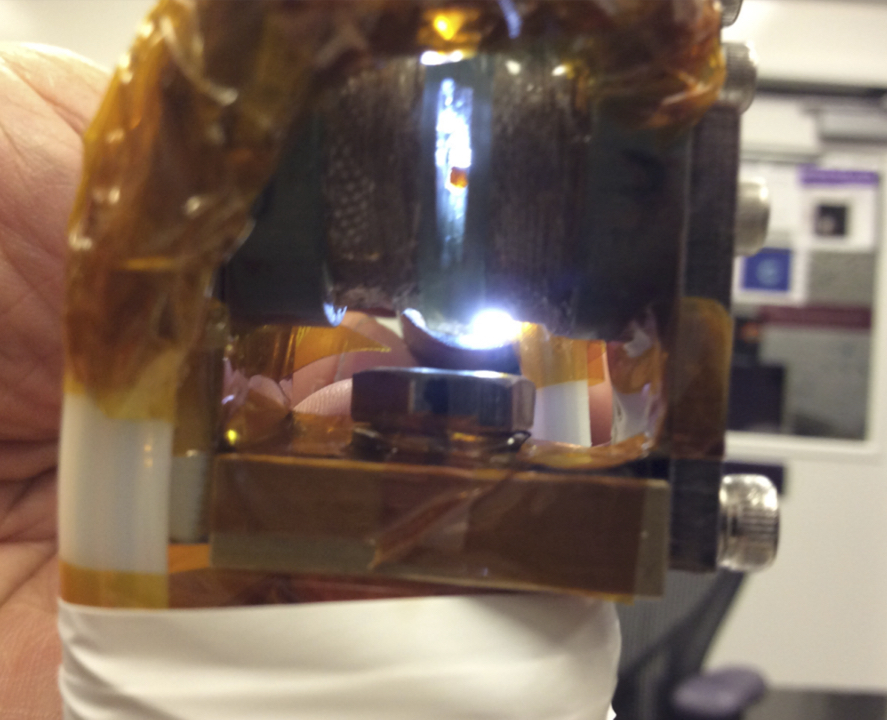

Fig. 1 は、X線自由電子レーザーSACLAでの実験の写真ですが、磁場発生装置の電源は、冷凍機の圧縮機よりやや大きいぐらいのサイズで、いわゆる引越単身パックと同じようなカゴに収まるサイズになっています。Fig. 2 は、回折実験用のスプリットコイルで、大きさは25-30 mm程度しかありませんが、これでも40 Tというとても強い磁場を発生可能です。これを持って飛行機で飛べば、海外の施設でも実験が可能です。このような小型装置のメリットの1つは、漏洩磁場が無視出来ることです。中性子やX線では、遮蔽や回折計などは、鉄などで出来ているので、超伝導磁石を導入するには特殊仕様に変更する必要があります。小型パルス磁石なら、そのようなことは不要で、現在ある装置に簡単に取り付けられるので、実験へのバリアがなくなります。

Fig. 1

Fig. 2

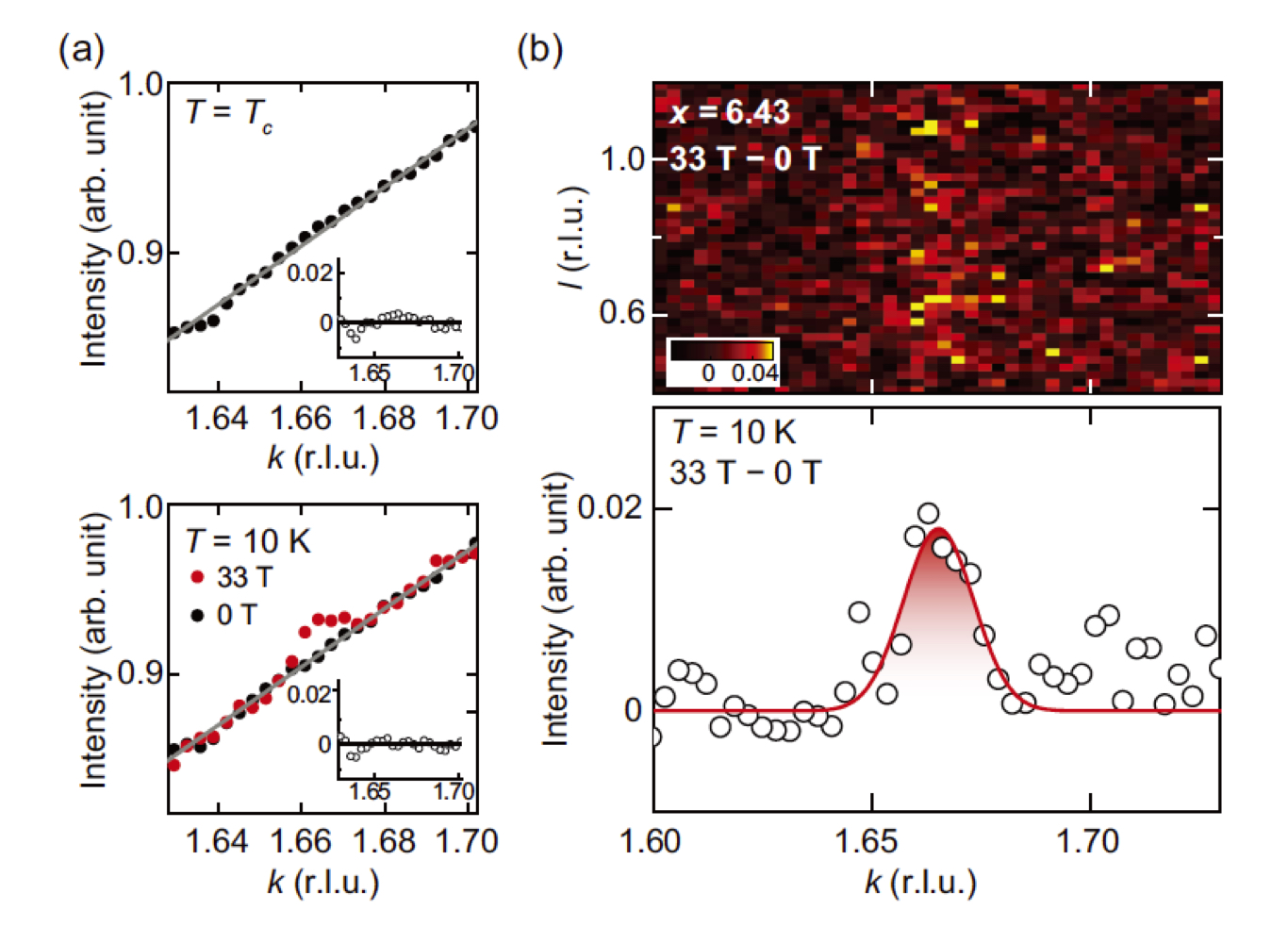

では、どのような実験が可能になるのか、最近の例を2つほど紹介します。Fig. 3 は、高温超伝導体YBa2Cu3O7-dの磁場誘起電荷密度波の実験です[1]。この系では、磁場を加えて、超伝導を弱めると、非整合な波数の電荷秩序が出てくることから興味がもたれています。しかしながら、通常の超伝導磁石では、超伝導を完全に潰すことは出来ないので、パルス磁場の出番となります。この実験では、スタンフォード研究所のX線自由電子レーザーを使って、6桁落ちの微弱な信号を40 Tの単発のパルス磁場中で観測し、低ホール濃度領域の電荷密度波の相図を完成させることが出来ました。

Fig. 3

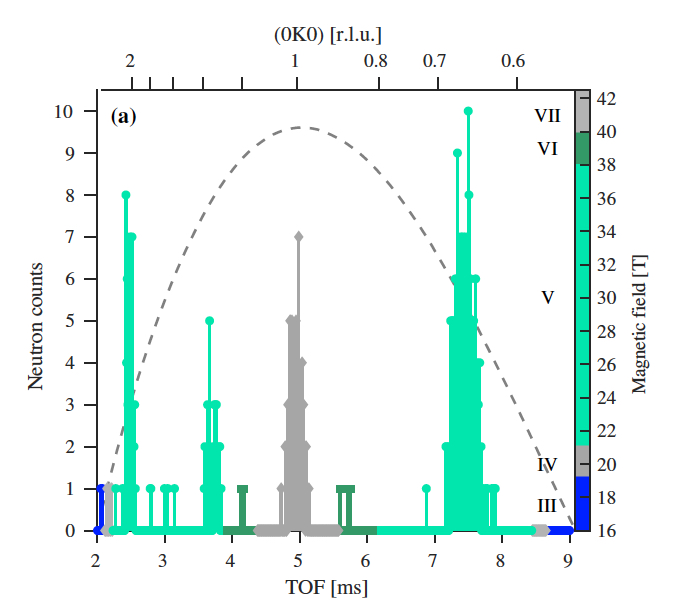

2番目の実験は中性子回折です。Fig. 4 は、J-PARCのパルス中性子を用いてパルス磁場中で測定した、マルチフェロ物質LiNiPO4の40.5 Tのパルス磁場中の白色ラウエ法による回折パターンです[2]。白色中性子では、飛行時間 (TOF) 法を用いますが、このTOFは中性子のエネルギーと波長に関係しており、波数に比例して変換可能です。異なった色のピークは、縦軸に示すように異なった磁場領域に対応しており、磁気波数が磁場変化することが判ります。この物質では、55 Tまでの磁場中で、6つの逐次転移が有り、強誘電相と非強誘電相が複雑に入れ替わります。その理解のため磁場中の磁気構造を決めることが必要でしたが、今回の実験で、磁気構造が整合相であると強誘電となり、非整合であると非強誘電となることがわかり、強誘電発現のモデルを絞り込むことが可能になりました。こうした実験は、国内はもちろん、スイス、フランス、ドイツなど様々な施設で行われており、そのため、我々の強磁場装置は今日も空を飛んでいます。そして、もちろん、我々自身も。

Fig. 4

参考文献

[1] Phys. Rev. B 97(2018), 224513.

[2] Phys. Rev. B 101(2020) 024403.