トピックス

2016.9.30

光子で探るダイバリオン – 2核子系の新しい姿

中間エネルギー核物理グループ

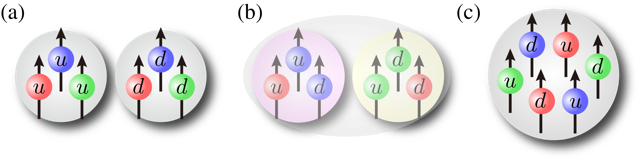

量子色力学(QCD)によると、核子やΔ粒子といったバリオンはクォーク3個より成り、これらの「カラー荷」が赤青緑であるカラー1重項状態となっているために、存在が許されています。クォーク6個の状態もカラー1重項として理論的に存在が予想され、ダイバリオンと呼ばれています。ダイバリオンの探索は長年にわたって行われて来ましたが、核子散乱実験によってその存在を示唆する現象が見いだされました。この状態はスピン3、アイソスピン0 という量子数を持つため、2個のΔ粒子の結合状態と考えても矛盾はありません。しかしながら、質量と崩壊幅がともに2個のΔ粒子の質量や崩壊幅の合計より有意に小さいために、単純なΔΔ結合状態では無くカラー8重項状態バリオン同士の結合状態、6クォークが等価に結合した状態が理論的に検討されています。

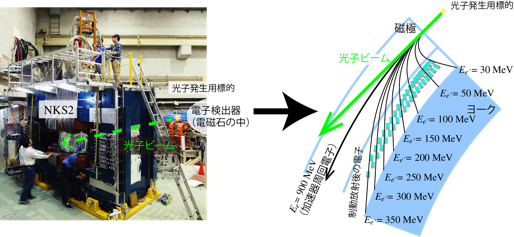

私たちは東北大学電子光理学研究センターにおいて、電子蓄積型加速器(BST)より生成する光子ビームと中性K中間子スペクトロメーター(NKS2)を用いた

実験によって、重陽子が光子を吸収し、2個のΔ粒子を生成する反応を確認しました。現在は、光子のエネルギーをダイバリオンが生成する閾値付近とした実験を計画しています。ダイバリオンを重陽子の光吸収反応によって探索することで、ダイバリオンひいてはバリオン間相互作用の研究の新しい展開が期待されています。

図1 ダイバリオンとして考えられる3つの状態。 (a) 2個のカラー1重項のΔ粒子が結合している状態、(b) 2個のカラー8重項の粒子が結合してカラー1重項を形成している状態、(c) 6個のクォークが等価に結合してカラー1重項を形成している状態。 |

図2 東北大学電子光理学研究センターのBSTとNKS2の写真。 奥側の水色の電磁石の中に設置した光子標識化装置の模式図を右に示す。 |