物性実験I

薄膜界面機能物性

教員

| 教授/中村 優男 |

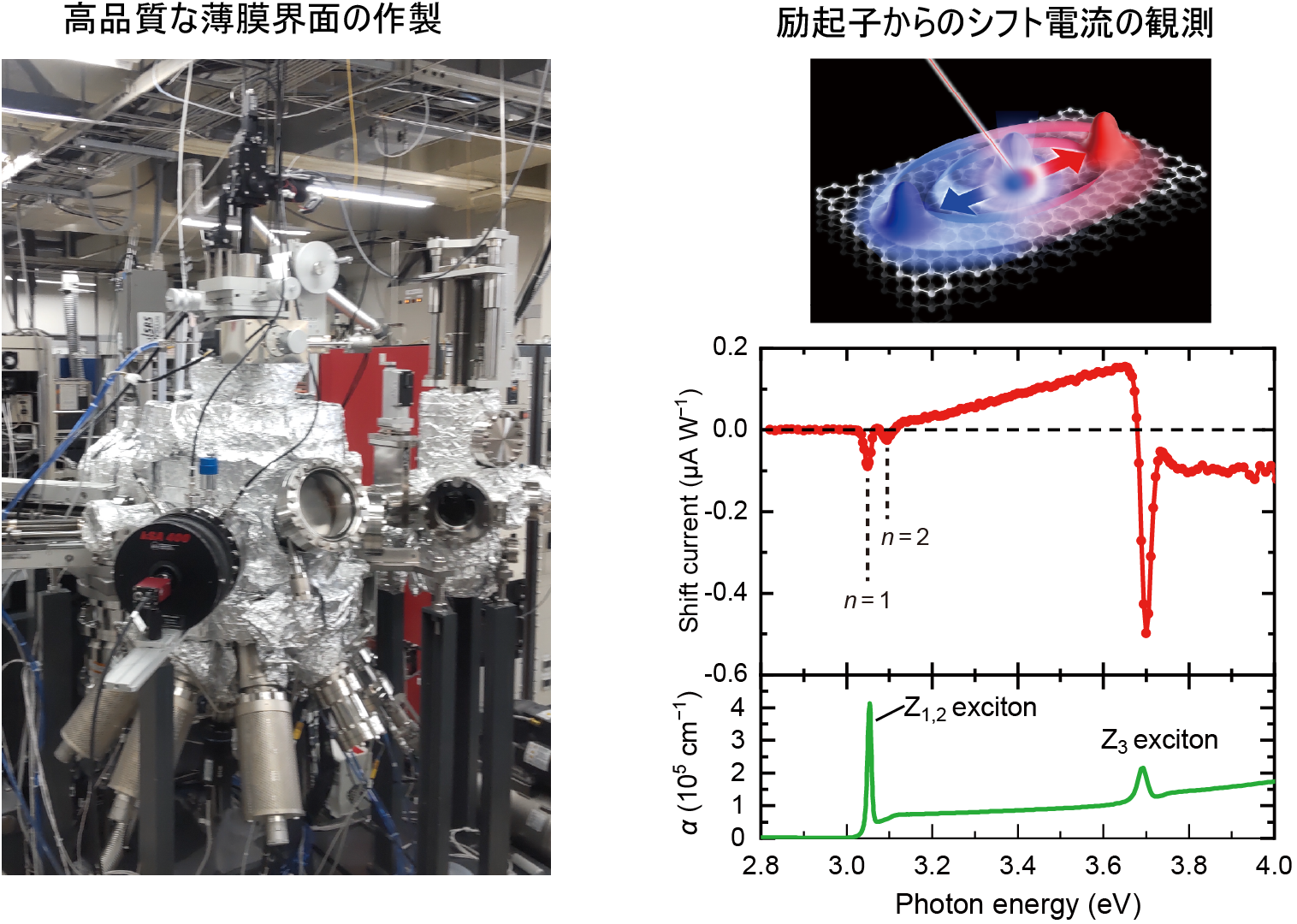

異なる物質同士を原子レベルで急峻な界面で接合したヘテロ構造では、次元性の変化や界面での電荷移動や近接効果などにより、単体の物質とは異なる新しい電子状態が現れる。特に、電子同士が互いに強く相互作用している強相関電子系や、電子の持つ幾何学位相がマクロな物性を支配するトポロジカル物質では、ヘテロ構造化することで、電場や光に対する応答性の格段の向上や、伝導や光学特性に明瞭な量子効果が発現するなど、基礎物性のみならずデバイス応用上も重要な特性を引き出すことが可能である。本研究グループでは、分子線エピタキシー(MBE)法やパルスレーザー堆積(PLD)法を用いて、超高真空の清浄雰囲気下で、強相関やトポロジカル特性を示す物質の薄膜成長を行っている。熱力学や表面物理の知見にもとづき、原子レベルで急峻な界面を持つ高品質のヘテロ構造を作製し、その界面で発現する新しい量子物性と機能の開拓を行う。

現在本研究グループが取り組んでいる研究テーマは以下のとおりである。

(1) 量子幾何効果に由来する光起電力効果

シフト電流は、波動関数の幾何学的性質によって生じるトポロジカルな特性を持つ光電流である。高品質の薄膜ヘテロ構造を用いて、シフト電流の持つ「エネルギー非散逸性」や「素励起からの直接発生」といった非自明な特性を実証するとともに、より高い効率でシフト電流を発生する材料を開拓する。

(2) ハライドペロブスカイトの量子光電物性

MBE法を用いたハライドペロブスカイトのエピタキシャル薄膜成長技術を確立し、強誘電性などに起因する新たな光電変換メカニズムを活用した太陽電池特性の向上の可能性を追求する。また、ヘテロ界面の形成により、量子材料としてのハライドペロブスカイトの新たな側面を開拓する。

(3) 強相関電子系の界面相制御

ヘテロ構造を利用して強相関電子系に人工的な相競合状態を実現し、電場印加や光照射によって引き起こされる電子相転移にともなう巨大な外場応答の発現を目指す。

(4)強相関ヘテロ界面の創発物性

ヘテロ界面における対称性の破れや磁気近接効果を利用して、物質の電子状態を変調し、マルチフェロイック特性やトポロジカル磁気応答の発現を実証する。