物性実験I

強相関電子物理学

教員

| 委嘱教授/解良 聡 | 客員教授/徳永 陽 | 客員教授/山浦 一成 |

研究について

強相関電子物理学グループでは国内の最先端研究施設の優れた環境のもとで強相関電子物性の研究教育を行っている。各教員の研究テーマは以下のとおりである。

解良聡 委嘱教授(分子科学研究所)

関連URL:https://groups.ims.ac.jp/organization/kera_g/

有機化合物の中には強相関電子系の特徴を示すものが多くある。分子を量子構造体とする局在電子系のなせる業である。しかし分子間の相互作用は緩く結合したvan der Waals力によって固体を形成するものが多く、その機能・物性を司る本質は、分子に局在化した電子と多彩な階層フォノン(集団的格子振動・局所的分子振動)が担っている。弱い相互作用の影響は狭いエネルギー領域で複数現象が競合する形で現れるため、計測実験自身の困難さに加え、本質的に外的環境因子で容易に変化する「観測しにくい」状態である。有機化合物を材料として応用展開しようとすると、しばしば固体物理学で培われてきた学理が適用できない状況に遭遇する。こうした電子とフォノンが協奏的にふるまう物質系の電子状態や振動状態を精密に計測することで、複雑な分子集合系の特徴を露わにし、「輸送する電荷・変換される電荷の姿」を量子論的に理解することを目的として研究を進めている。

徳永陽 客員教授(日本原子力研究開発機構)

関連URL:https://asrc.jaea.go.jp/

1911年に超伝導が発見されて以来、銅酸化物、有機物、鉄系など様々な超伝導体が見つかり、その性質の多様性が明らかになってきた。特に2000年以降、ウラン化合物において「スピン三重項超伝導」と呼ばれる新しいタイプの超伝導体が発見され、その特異な性質が注目されている。例えば、強磁性と超伝導がミクロに共存したり、通常は磁場で壊れる超伝導が逆に磁場で強化されるなど、従来の常識を覆す現象が観測されている。また、スピン三重項超伝導はトポロジカル超伝導体として次世代量子コンピュータへの応用も期待されている。本研究グループでは、核磁気共鳴法をはじめ、単結晶育成、磁気・輸送測定、中性子散乱などの多角的な手法を駆使し、最新の単結晶微細加工技術も活用しながら、新奇な強相関電子物性の解明に取り組む。

山浦一成 客員教授(物質・材料研究機構)

関連URL:https://www.nims.go.jp/index.html

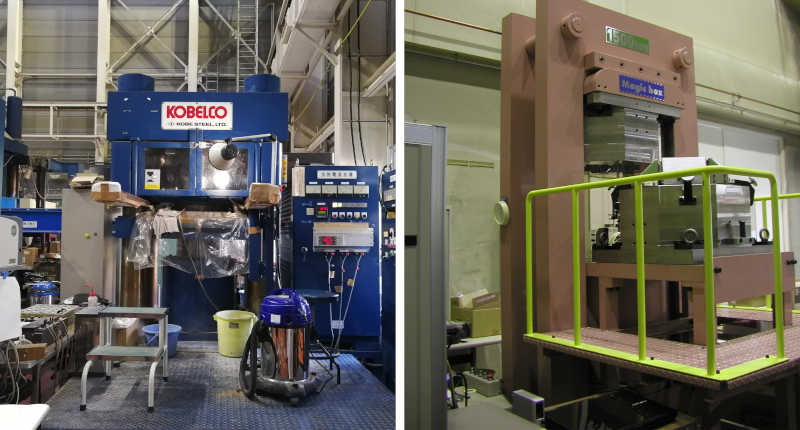

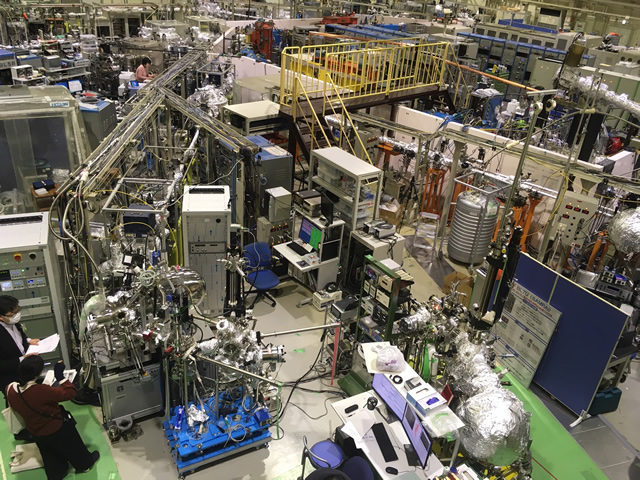

強相関電子系の中でも特に磁気交換バイアス材料の創製とスピントロニクス応用を研究している。人工界面に依存しないバルク材料の開発を目指し、二重ペロブスカイト化合物を用いた磁気交換バイアス効果の探索を進めている。本研究では、NIMSの高温高圧合成装置を活用し、新規材料の合成を行うとともに、SPring-8の放射光ビームラインを用いた高分解能X線回折測定により、磁性元素の配列秩序を評価している。さらに、第一原理計算を駆使して物性発現機構を解析し、理論と実験の両面から材料設計を行っている。NIMSの最先端設備と国際的な共同研究を活用し、ORNL、ISISとの連携のもと、中性子回折実験を通じた磁気構造解析も進めている。これらの研究を通じて、強相関電子系における磁気的異方性や電子相関の影響を明らかにし、新たな機能性材料の開発につなげることを目指している。