物性実験I

微視的構造物性

https://www.structure.phys.tohoku.ac.jp/

教員

| 教授/若林 裕助 | ||||

| 准教授/齋藤 真器名 | ||||

| 助教/原 武史 |

研究について

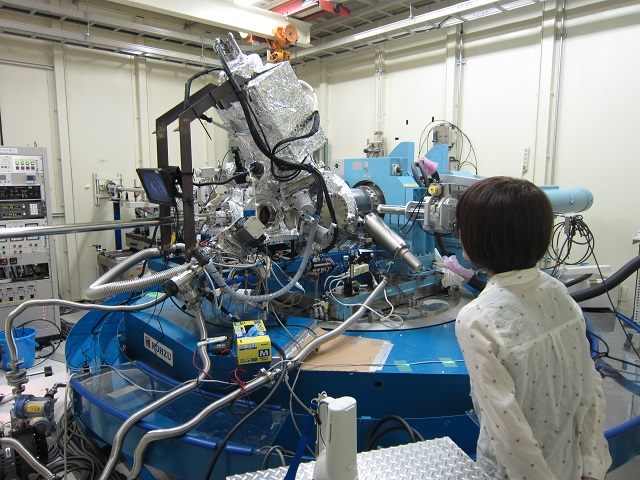

物質の様々な性質は、その構造と直接・間接に結びついています。我々は物質の構造を詳細に見る事によって、多彩な物性の起源を微視的に解明する事を目指しています。原子間の相互作用までさかのぼって考える事で、観測した微小な構造変化から物質中で生じている現象を読み解きます。測定手法は主に図1のような装置による放射光を用いた回折・散乱法で、原理に立ち返った解析によって、通常の X 線構造解析を超えた構造研究を行うのが特徴です。これにより、フラストレート磁性体や軌道液体のような乱れが本質的に重要な系、あるいは結晶格子の周期性が破れた界面などでの創発物性に関する研究を進めています。

試料は共同研究者からの供給を受け、我々は測定・解析と、それに基づく解釈に集中することで、様々な物質に対する研究を並行して進めています。具体的には、(1)2p電子系 分子性固体・有機デバイス、(2)3d電子系 遷移金属酸化物(結晶、界面、超薄膜)、(3)4f電子系 磁性体・価数揺動物質 等の研究を行っています。

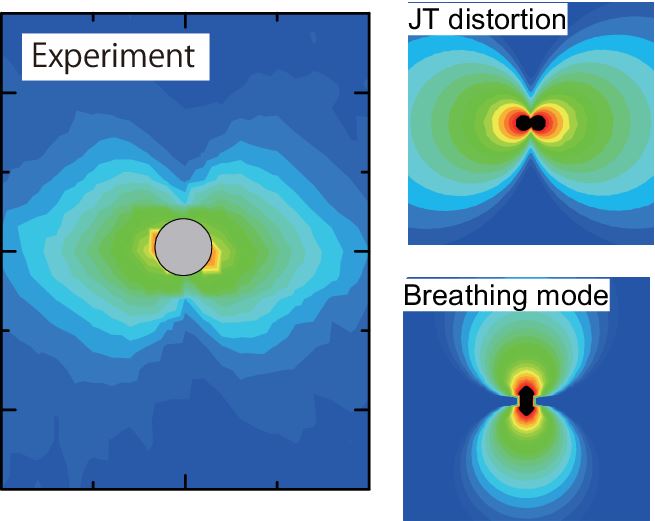

乱れの観測には、図2のように逆空間に広く広がった散漫散乱を測定し、解析します。この例の場合、計算との比較によって、軌道自由度と結合したJahn-Tellerモードの歪みに起因する散乱である事がわかりました。回折理論に基づく詳細な考察により、他の手法では計測不可能な軌道自由度の短距離相関の情報が引き出せます。

左:実験,右:異なるモードの歪みによるモデル計算強度。

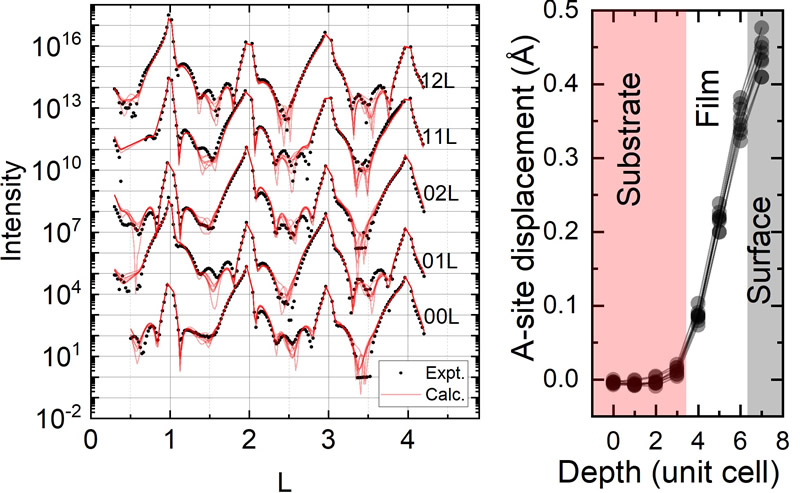

測定に用いる回折・散乱の理論は確立していますが、完全な計算を行うには計算負荷が高すぎるため、常に近似を行っています。ここに改良の余地があり、我々は従来不可能であった構造観測を実現するための解析手法の開発も行っています(図3)。これに限らず、時空間相関計測の限界を広げ、構造に基づく物性物理の地平を広げてる研究を進めています。

(左)散乱強度,(右)金属サイトの変位量の深さ依存性。