物性実験II

量子光学

https://web.tohoku.ac.jp/sspp/

教員

| 教授/金田 文寛 HP | |||

| 准教授/冨田 知志 HP | |||

| 助教/大野 誠吾 | 助教/Soyoung Baek |

研究について

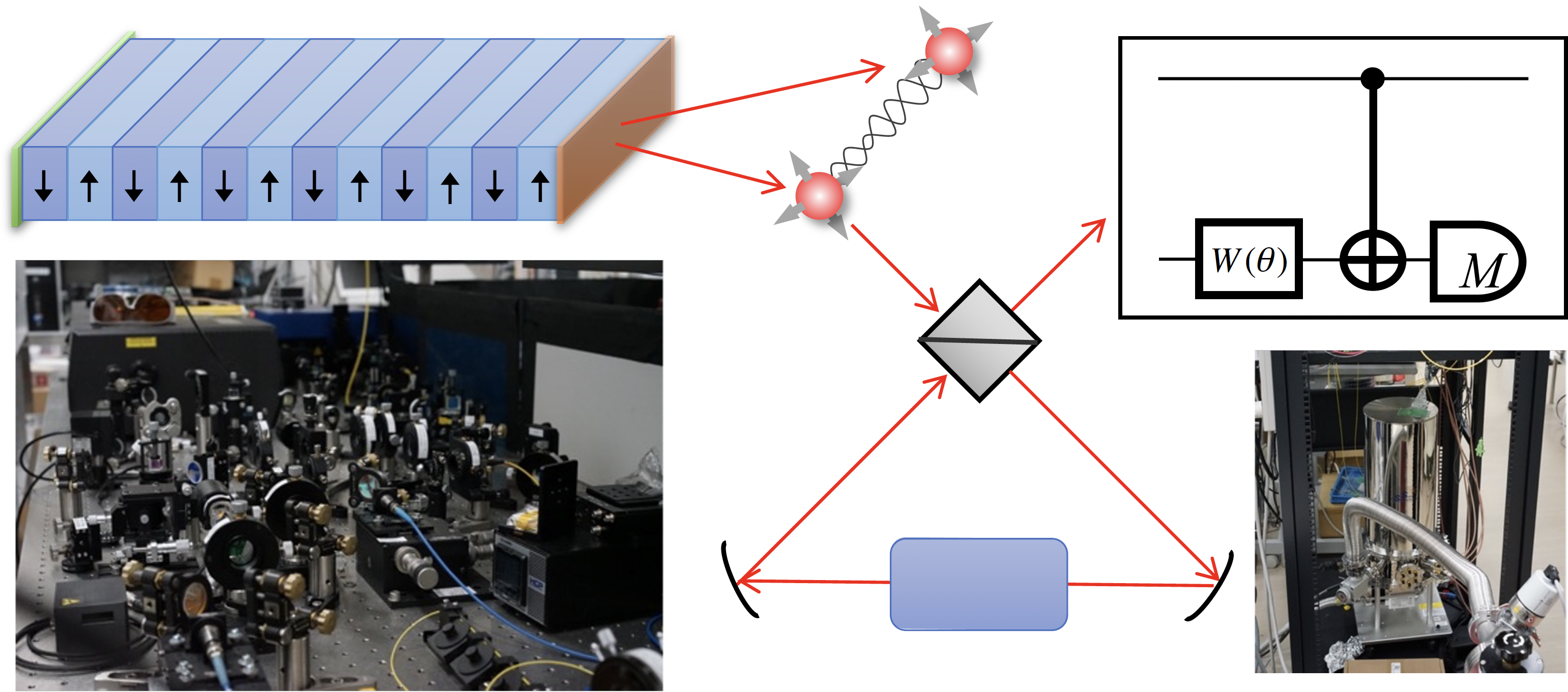

光の量子である光子は、黒体輻射や光電効果などを通じて、人類が量子の世界を認識、理解するための重要な概念でありました。現在、光子は基礎物理での重要性のみならず、従来の計算機では困難な計算問題の高速計算、安全な情報通信、高分解能光計測などに応用できる可能性が示唆されており、大きく注目されています。光子は常温で安定であり、速く「飛ぶ」ため、量子の基礎研究や、情報担体として遠くへ量子情報を伝送する上で有利な量子です。本グループでは、光子やそれを取り巻く量子現象と、それを用いた高度な量子技術の実験研究を進めています。

量子もつれ光子の発生、操作、測定

光子のみならず、量子を探究する上で大きな課題は、ひとつひとつの量子を独立かつ自在に扱うための考え方や技術が未熟であり、確率的にしか動作しない場合が多いことです。我々は、光子の数やその量子もつれの発生、操作、測定の物理を明らかにしていきながら、それらの高効率化と高精度化に挑戦しています。現在は、量子もつれを発生や消去する非線形光学効果、全光学的な光子の任意保持と取り出しを実行する量子メモリ、線形光学回路と量子測定による量子状態制御、超伝導光子検出器等を研究しています。決定論的に量子もつれ光子を扱う技術を実現することが目標です。

光子の量子計測

量子のある物理量を正確に測定しようとすると、別の物理量の不確定性が大きくなってしまうことがあります。一方で、量子もつれにある複数の光子は、互いに遠隔地にあっても、量子状態に強い相関をもち、特定の計測において古典的計測の限界(標準量子限界)を越えた高分解能計測が可能です。量子の測定がどのように最適化されるのかを明らかにすることは、物理学と計測技術の両面で重要な課題です。我々は、偏光、周波数、空間、光子数における量子もつれ光子や量子干渉計等を駆使した量子計測モデルを実験室に実現することで、量子による計測の限界を探っています。

メタマテリアルフォトニクス

金属、半導体、磁性体などを用いた時空間変調メタマテリアルを創成しています。光物性や電子物性の知見を駆使し、マイクロ波、テラヘルツ光、可視光などの光を創る・操ることを目指して、基礎原理から応用展開まで幅広く研究しています。