物性実験II

結晶成長物理

http://www.xtalphys.imr.tohoku.ac.jp/

教員

| 教授/藤原 航三 | ||||

| 准教授/野澤 純 | ||||

| 助教/荘 履中 |

研究について

結晶成長物理グループでは、液相または気相から固相が形成される過程で生じる様々な現象を研究対象としています。半導体、金属合金、酸化物などの実用バルク材料の多くは液相からの結晶成長により作製されています。これらの結晶材料の融点は1000℃を超えるような高温であり、結晶成長過程において固液界面でどのようなメカニズムで結晶が成長し、結晶材料の組織がどのようなメカニズムで形成されていくのか、といった融液成長の本質はほとんど理解されていません。当グループでは結晶成長メカニズムを基礎的に解明し、これをベースに新規な結晶成長技術を開発し、高品質結晶材料を実現することを目指しています。

研究課題

本研究グループでは、結晶成長メカニズムの基礎研究にとどまらず、実用的に価値のある結晶成長技術の開発を行っていきます。以下に、当面の主要課題を挙げます。

- 半導体材料の固液界面ダイナミクス

- Si多結晶の組織形成メカニズム

- 太陽電池用Si多結晶インゴットの成長技術開発

- 金属合金系の融液成長メカニズム

高融点材料の固液界面のその場観察

融液からバルク結晶が成長する際、固液界面における原子の挙動により、成長速度や結晶組織に違いが生じます。Siのような高融点(1414℃)材料の固液界面で何が起こっているかを解明するためには、固液界面を直接観察することが最も有効な手段です。

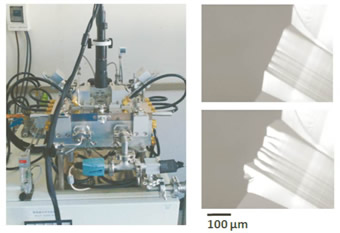

本グループでは、融液から結晶が成長する様子を直接観察することが可能な“その場”観察装置を独自に開発し、Siの融液成長メカニズムの解明と制御に関する研究を展開しています。本技術は、半導体材料だけでなく、各種化合物材料や金属材料など高融点材料の固液界面の観察にも適用できるため、融液成長の総合理解を目指して研究を発展させていきます。

太陽電池用Si多結晶インゴットの成長技術開発

結晶成長の研究では、実際に社会に役立つ結晶の開発も重要な課題です。クリーンなエネルギー源として期待されている太陽光発電において、太陽電池のエネルギー変換効率を向上させるためには高品質結晶の実現が不可欠です。本研究グループでは、結晶成長の基礎研究で得られた知見を大型結晶の成長技術に反映させ、独自の結晶成長技術の開発を行っています。研究成果を社会に還元するべく、太陽電池に関連する様々な企業や研究機関と協力して真剣に技術開発に取り組んでいます。